Arquitectura y Arquitectos, Patrimonio e Identidad, Urbanismo y Territorio, Normas y Novedades, Tecnología Ambiental y Naturaleza, Enseñanza y Actividad Académica, Sistemas Constructivos y Estructurales.

11 abril 2021

REALIDAD MIXTA Y LA DIGITALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA - JESSICA TREJO BUENO (MEXICO)

10 marzo 2021

EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA CONCEPCIÓN DE ESPACIOS HABITABLES – M. ANDRÉS DIONISIO HERNÁNDEZ (MEXICO)

Resumen

El

objetivo del presente trabajo es mostrar la importancia que tiene el uso

consiente de la tecnología en nuestros días y cuál es el papel de estos

diseñadores de tecnología en las nuevas prácticas arquitectónicas para la

habitabilidad y eficiencia energética de los edificios.

Abstract

The aim of the present work it´s to show the

importance of consciousness using of technology in our days and what´s the

tech-designers role in new Architectural practices for habitability and energy

efficient buildings.

Introducción

A

lo largo de la historia de la humanidad, la tecnología ha sido compañera

inseparable de las primeras civilizaciones. La necesidad y la creatividad han

trabajado desde siempre para modificar no solo nuestras vidas, sino el de los

demás seres sobre el planeta.

De

acuerdo con algunos especialistas[1], todos los seres vivos tenemos

la capacidad de modificar el entorno en el que vivimos con la finalidad de matizar

o mejorar los efectos que el clima produce sobre nosotros y nuestras vidas. De

ésta manera, hemos construido viviendas, represas, puentes; todo ello, sin

generar alteraciones significativas en los ecosistemas locales.

Lo

cierto es que de entre todos los animales, el ser humano tiene una gran

capacidad para modificar su entorno, convirtiéndose en unos de los principales

factores de desequilibrio de los ecosistemas a nivel local y global. Su

desarrollo se ha basado hasta nuestros días, en una explotación irracional e

inconsciente de recursos naturales.

Subsecuentemente,

ha sido ésta tecnología la leal compañera de las intenciones de desarrollo de la humanidad.

Es en este punto donde vale la pena hacer un paréntesis y reflexionar acerca no

solo de la tecnología en sí misma, sino de la energía que mueve a esta

tecnología, la conciencia.

¿Qué diferencia estamos

marcando como empleadores de tecnología?

La

tecnología puede verse como un vehículo

hacia el desarrollo, pero de no existir una consciencia despierta que lo

dirija, el resultado puede verse hoy en día en muchas de las áreas de nuestras

vidas; armamento de última generación, vehículos que siguen contaminando y

consumiendo la energía fósil no renovable del planeta, entre otros.

Como

arquitecto y promotor de cambio en el mundo, estoy consciente que el hombre, mediante

el desarrollo de sus múltiples actividades, ha venido generando de manera

acelerada, un deterioro natural sin precedentes, a tal grado, que la industria

de la construcción es actualmente una de las actividades que más recursos

naturales consume y la que más desechos

contaminantes libera a la atmósfera cada año.

El edificio inteligente

En

la actualidad cuando escuchamos el término edificio inteligente, qué es lo que

evoca en nosotros…

Un

edificio muy moderno, sofisticado, que activa todos sus sistemas con tan solo

un chasquido de los dedos, que utiliza tecnología de punta para operar todos

sus sistemas por medio de una Tablet, etc.

A

ésta rama de la tecnología aplicada a la arquitectura se le conoce como Domótica e Inmótica

y se refieren al conjunto de técnicas orientadas a la automatización de un

inmueble, ya sea vivienda, comercio u oficina, mismos que integran procesos

tecnológicos para la operación de sus sistemas de seguridad, gestión

energética, bienestar térmico y telecomunicaciones[2].

En

este sentido, sistemas como estos son capaces de recoger la información

proveniente de sensores, también llamados “entradas”, procesarla y emitir instrucciones

de salida a otros dispositivos para su ejecución. Estos sistemas pueden acceder

a fuentes exteriores de información como la temperatura, facilitado la

operación de sistemas de aire acondicionado con la intención de mejorar el

nivel de confort al interior de las edificaciones (ver ilustración 1).

Lo cierto es que aunque la domótica actualmente permite dar respuesta a muchos de los requerimientos que plantean los cambios sociales y las nuevas tendencias en el estilo de vida de la gente en las ciudades, por un lado, su campo de aplicación, por lo menos en aplicaciones arquitectónicas es reducido, ya que en México según fuentes oficiales[3], el 88% del parque inmobiliario que se desarrolla es bajo la modalidad de autoproducción y autoconstrucción de vivienda[4] y por el otro, ésta tecnología está lejos de producir edificios inteligentes por sí misma, si antes no se modifica el estilo de vida tan depredador y el estilo de vida de las personas en las ciudades. En este sentido, de poco servirá tener los sistemas más sofisticados de control y automatización de procesos en los edificios, si absurdamente continuamos dejando que la tecnología pague por los platos que rompe la arquitectura desde el propio diseño[5].

En el caso de muchos edificios de la ciudad de México, esto es una realidad, ya que a pesar del prestigio la firma diseñadora, lo sofisticado o “inteligente” de su diseño, la falta de visión de estos los han hecho dependientes de aparatosos y costosos sistemas de aire acondicionado para mantener el nivel de confort de sus ocupantes.

Habitabilidad y tecnología

Partiendo

de la definición de habitabilidad, es decir, del conjunto de condiciones

físicas y no físicas para el pleno desarrollo de la vida y las capacidades

físicas, intelectuales, psicológicas y emocionales de las personas[6], la tecnología ha tenido

un papel muy importante en el desarrollo de espacios más habitables; es decir,

la vivienda en sí misma es el resultado de un largo proceso de evolución

tecnológica, desde conocer el medio natural, el clima, el suelo, el relieve, los

materiales aprovechables en la zona, el ingenio para articular los sistemas

constructivos más apropiados, etc. (ver ilustración 4).

Hoy en día se puede hablar de dispositivos diseñados a partir de tecnología que permiten como se comentaba al principio, matizar los efectos negativos presentes en el medio natural como en el caso de las pérgolas automatizadas, persianas con sensores de temperatura, Iluminación “dimmer” que compensa la luminosidad de acuerdo con la cantidad de luz en cada hora del día, etc. (ver ilustración 5).

El concepto que dio origen al edificio proyectado fue una onda de energía (ver

imagen 6), y es justamente los que casi no consume, energía. Su diseño integra

salas de exposición que imitan de gran manera los ecosistemas originales con

especies vivas de muchos rincones del planeta, una cubierta vegetal que reduce

la cantidad de energía requerida para mantener fresco los interiores. Además de

ello, se priorizó la eliminación natural y la ventilación por medio de unas

escotillas como si fueran los poros de un ser vivo. Este esfuerzo por integrar

el inmueble al entorno natural se conoce como Biomimésis dado la organicidad de

su forma y la tecnología que opera en él, está considerado como uno de los

inmuebles más sostenibles del vecino país del norte, después del edificio

central de la NASA (ver imagen 7).

Conclusiones

Como

podrá apreciarse, el uso de la tecnología a pesar de responder a las

necesidades de cada época, requiere de una conciencia despierta que la oriente,

en caso contrario podemos encontrar en los anales de la historia ejemplos de

cómo el uso indiscriminado de esta ha propiciado los más grandes horrores

bélicos en el mundo. Por tal motivo es

esencial que la tecnología tenga un sentido más humano, orientado no solo a la

innovación para el consumo masivo de productos y generación de ganancias

económicas, sino buscando generar un bien común por medio de sus múltiples

aplicaciones que tiene.

M. Andrés Dionisio

Hernández

Eco

Arquitecto

Profesor de la Universidad

Autónoma Metropolitana,

unidad Xochimilco. CDMX

Coord. proyectos en

HABIT4ESPACIO arquitectura.

[1] Fuentes

V. Clima y Arquitectura. UAM Azcapotzalco, México. 2004.

[2]

http://www.cedom.es/sobre-domotica/que-es-domotica

[3]

http://www.conavi.gob.mx:8080/Docs/RepTrim/Vivienda_Abr_Jun_2015.pdf

[4]http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/20/el-63-del-millon-de-viviendas-que-se-construyen-al-año-son-de-autoconstruccion-consultora-6843.html

[5] Tudela, F.

1982, Eco diseño, México, UAM- Xochimilco.

[6] Las condiciones físicas

y no físicas aquí referidas forman parte de los factores que integran la

definición de calidad de la vivienda en términos de habitabilidad según el

trabajo expuesto por la arquitecta Olga Ceballos Ramos en el Coloquio 2009

“Renovación, rehabilitación o expansión urbana del Instituto Javeriano de

Vivienda y Urbanismo celebrado en Bogotá, Colombia del 9 al 11 de Noviembre de

2009.

16 noviembre 2020

“EL PUENTE DE Q’UESWACHACA: HISTORIA, TRADICIÓN Y TECNOLOGÍA” - LIC. DUNIA SÁNCHEZ MARMAMILLO

INTRODUCCIÓN.

En una de las trece provincias al sur de la región de Cusco, Perú, específicamente en la provincia alta de Canas, sobre los 3700 msnm en medio del imponente cañón del Apurímac se encuentra ubicado el último puente tejido por 4 comunidades con tecnología Inca, estamos hablando del famoso puente Inca de Q'ueswachaca, ubicado dentro de un enigmático paisaje.

Se trata de un legado de la cultura Inca cuyos orígenes están ligados a más de 500 años como parte integrante del extenso sistema vial de caminos Incas pertenecientes al Qhapac Ñan o Hatun Ñan, el cual tiene de 30,000 a 50,000 klm. de caminos troncales y secundarios construidos, que llegaron a abarcar los territorios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia, y que involucra la construcción de puentes con recursos propios de la zona, y que implicaba a un conjunto de gente especializada en el tejido y mantenimiento y administración del mismo.

Los puentes tejidos de paja, Ichu o “Peruvian feather grass” resaltan dentro de esta red de caminos, que según información etnohistórica eran construidos dos en forma paralela, uno para el uso de autoridades y sacerdotes y otro construido para el uso del pueblo. Durante las guerras y levantamientos de Manco Inca II, a la llegada de los Españoles, estos puentes fueron cortados y quemados, sin embargo el puente Q’ueswachaca, como un símbolo de resistencia, desde hace 500 años es renovado anualmente por los comuneros con un sistema de rituales y trabajo comunitario siendo un símbolo de supervivencia de la cultura Inca.

Q’ueswachaca es el último puente tejido que ha sobrevivido a la modernidad conserva los estribos de piedra originales de la época Inca, empero el tejido del tablero y los pasamanos ( Duros y Maquis, respectivamente), son tejidos por los comuneros, cada año bajo una organización basado en la Minca o trabajo comunal, con una tecnología heredada desde hace 500 años.

El puente sobrevive a la modernidad debido a que no es de tránsito continuo para los lugareños, debido a que cuentan con un puente más moderno, sin embargo las 4 comunidades que participan en el tejido del Q’ueswachaca se juntan anualmente para renovarlo como un símbolo de unidad, reflejo de arte y técnica.

El proceso de renovación del puente se lleva a cabo el segundo Jueves del mes de Junio y tiene una duración de 4 días. El primer día con la salida del sol , el Paco o Sacerdote celebra una ceremonia a su Apu tutelar, Quinsallallawy, y luego las familias organizadas entregan soguillas trenzadas que serán utilizadas para la elaboración del puente, labor en la que la mujer Andina tiene una importante participación, entre tanto que en horas de la tarde, los varones de la comunidad divididos en grupos se reúnen a ambos lados del puente para empezar con el trenzado de las sogas. El segundo día lo inician con una ceremonia de pago a la tierra y sus montañas e inician la labor del tejido del nuevo puente cortando las sogas del antiguo que cae estrepitosamente a las aguas del río Apurímac, este día es el más laborioso debido a que trenzan y amarran las sogas a los estribos del puente.

El tercer día finalmente de cada lado del puente se disponen a tejer los dos especialistas en armadura de puentes o Chacaruac con dos ayudantes cada uno armando el tablero del puente y los tirantes con grupos de 8 Q’ueswas o soguillas, se concluye el trabajo con el colocado de un sobre piso tejido con troncos y Q’ueswas.

El cuarto día se organiza un gran festival de danzas y música típica que simboliza la renovación del puente y culturalmente es la renovación de las tradiciones y técnicas de sus antepasados protegidos por sus montañas sagradas.

El Q’ueswachaca es cultura viva, supervivencia del mundo Andino, donde se une la fuerza y sabiduría con ceremonias ancestrales y técnicas heredadas de sus antepasados que continúan transmitiendo de generación en generación logrando una obra maestra de ingeniería Andina.

Hoy en día el puente de Q’ueswachaca es una muestra de unión y ejemplo donde 4 comunidades fortalecen sus lazos sociales y revitalizan su herencia cultural dando vigencia a su cultura viva, permitiendo que tengamos la oportunidad de observar este proceso de reposición del puente Inca, cuyas técnicas se mantienen vivas desde hace 5 siglos.

I. ASPECTOS PRELIMINARES:

1.1 Ubicación Geográfica.

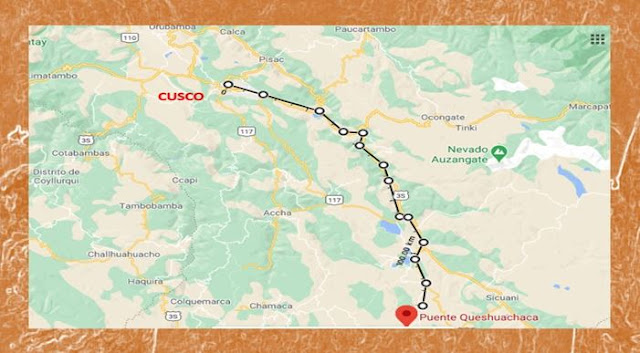

El puente de Q’ueswachaca se encuentra ubicado en la región de Cusco, provincia de Canas, distrito de Q’ehue; a 3,700 m.s.n.m. En base a esta localización geográfica, el puente de Q’ueswachaca se encuentra al sur de la ciudad de Cusco, distante en 164 km.

Las vías de acceso desde la ciudad de Cusco son por la pista asfaltada y carretera afirmada Cusco- Combapata - Q’ehue, a 4 horas en carro.

1.3 Topografía de la zona.

El relieve de la zona donde se encuentra Qúeswachaca está dado por suelos y paisajes altoandinos, donde predomina el Ichu o Paja Brava (Peruvian Feathergrass), fibra vegetal de la zona Puna peruana, utilizada como forraje para los camélidos y como materia prima para el trenzado del puente, así como para la elaboración de adobes y el techado de sus casas.

Cabe aclarar que existen dos tipos de Ichu o paja, el Ichu común y el Qholla Ichu, este último crece sobre los 4,000 m.s.n.m. es más duro y resistente, a su vez es más flexible, razón por la cual lo utilizan para tejer el puente colgante, los lugareños de la zona lo llaman como el "Ichu Bebé".

Predomina un imponente paisaje donde sobresalen enormes formaciones pétreas que han dado espacio a la tradición popular encontrando figuras de animales, sobresaliendo la del felino en la montaña o Apu Yanaccacca o Montaña Negra. Existen algunas planicies que han sido aprovechadas por los lugareños, que las han convertido en campos de cultivo, sobre todo tubérculos, aunque en la actualidad, las comunidades vienen siendo capacitadas con el uso de invernaderos, produciendo diversidad de verduras y frutas.

Le rodean cerros o montañas muy importantes como el Pacapampa, el Llantuco Condorhuachaca, entre otros Apus tutelares durante la época inca y en la actualidad. La hidrografía de la zona está constituida por el gran cañón del Apurimac con 4,691metros de profundidad, el Apurímac o Apu Rimac (Dios Hablador), durante la época Inka fue un Dios que hablaba, a través de los rápidos del río, era el “Capac Mayu” o Príncipe de todos los ríos.

Cabe mencionar que este río nace en la montaña de Mismi, provincia de Caylloma, región de Arequipa, y su recorrido es de Sur a Norte, pasando por las regiones de Cusco, Apurímac y Ayacucho. Se une al río Ene y luego al Ucayali, se convierte en este punto en un afluente del Amazonas , para desembocar finalmente en el Atlántico.

En la actualidad, el río Apurímac es muy utilizado para la práctica del Canotaje, teniendo un grado de dificultad 5 por la presencia de interminables rápidos, lo cual hace de este río uno de los más importantes y conocidos a nivel mundial en la actividad de turismo de aventura.

La fauna característica de la zona se presenta con mamíferos como el zorrino (Conepatus Rex), vizcachas (Lagidium Peruvian), camélidos (Lama glama), animales domésticos como caballos, vacas y ovejas. existen aves como el gorrión Americano (pensis), como la perdiz (Nothoprocta armata), cóndores (Vultur Gryphus), reptiles como lagartijas (Liolaemus Walkeri), la culebra común (Tachymenis s.p.), anfibios como el sapo común (Bufo Spinulosus), la checya o rana ( telmatobius Marmoratus).

II. ANTECEDENTES:

2.1 Antecedentes Etnohistóricos:

La red vial del Tahuantinsuyo, permitió la expansión territorial y, por supuesto, el establecimiento del gran Estado Inca, según María Rostworowski (2015) en “Historia del Tahuantinsuyo”, “...las obras más importantes que permitieron la expansión territorial y luego el establecimiento de la organización del incario(..)fue la construcción de una vasta red caminera, que implicaba puentes, tambos, y depósitos...” (p.p. 90).

De lo dicho, se infiere que en la época del Estado Inca existió una enorme red de caminos que comprendía entre 30,000 a 50,000 klm. en su totalidad, compuesta por caminos troncales y secundarios que fueron la base de la infraestructura estatal llamada el Capac Ñan, gran sistema vial que unía el Tahuantinsuyo y que abarcó el actual territorio de Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia.

Fuente : Dirección Desconcentrada de Cultura, Cusco.

La red de caminos durante la época inca permitió en tránsito de sus ejércitos, pobladores, visitadores, etc. Estos caminos fueron adaptados a la topografía del terreno por donde pasaban y así mismo fueron el engranaje del Estado Inca. Dentro de todo este sistema articulado de caminos, depósitos y tambos jugaban un papel muy importante los puentes debido a que unían valles y quebradas, y permitían vencer obstáculos de la naturaleza como los turbulentos ríos.

Dibujo de Guamán Poma de Ayala (1936).

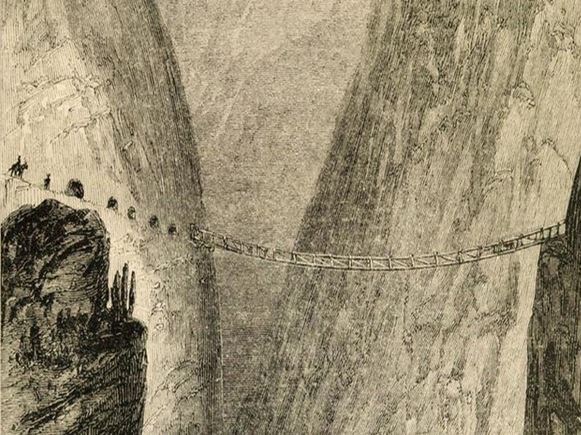

Según Guamán Poma de Ayala (1936) en su crónica llamada “Nueva Crónica y Buen Gobierno”, existieron varios tipos de puentes, los puentes de troncos, los puentes colgantes, los puentes tejidos de fibra con estribos de piedra, los puentes de base de piedra y madera que eran construidos cuando la distancia de cada margen lo permitía.

Cuando llegan los españoles a tierras andinas encuentran gran cantidad de estos puentes, con construcciones a cada lado del mismo que servían de alojamiento y depósitos, así mismo manifiesta que cada uno de estos alojamientos contaba con un grupo de personas encargadas de cuidar el lugar y hacer el mantenimiento del puente.

Hernando Pizarro (1533), menciona que hubo puentes paralelos, para el paso de las autoridades y para el paso del pueblo, respectivamente, durante las guerras y enfrentamientos, como el levantamiento de Manco Inca II muchos de estos puentes fueron quemados y, obviamente, en la colonia no se volvieron a construir.

Squier, George (1877) “Un viaje por tierras inkaicas”

De lo dicho, se infiere que los puentes, durante la época inca, fueron importantes construcciones que servían de nexo entre las poblaciones, que eran hechos por especialistas y que tenían mantención permanente por un grupo de gente que era controlada y dirigida por un jefe. Así mismo deducimos que los puentes eran hechos de acuerdo a la naturaleza del terreno y los accidentes topográficos, con materia prima de la zona y con un profundo conocimiento de técnica y sabiduría que perdura hasta nuestros días como es el caso del puente de Q’ueswachaca que hay en día es una reliquia de la ingeniería andina.

Squier, George (1877) “Un viaje por tierras Incaicas”

2.2 Antecedentes Etnológicos.

El puente de Qúeswachaca es un legado de la cultura inca, 4 comunidades del distrito de Qéhue se juntan y renuevan el puente en el mes de junio tejiendo uno nuevo y desechando el antiguo, siguiendo técnicas de ingeniería inca convirtiéndose en un símbolo de unidad , reflejo, arte y sabiduría inca.

El puente de Q’ueswachaca es cultura viva, superviviencia del mundo andino, que mediante un trabajo comunal llamado “Minca” supervive a través de los años, une la fuerza y sabiduría de las comunidades de Huinchiri, Chaupibamba, Ccoyana Q’ehue y Chocahua, hicieron este puente por más de cinco siglos con ceremonias ancestrales y técnicas heredadas de sus antepasados que hoy en día siguen transmitiendo de generación en generación, logrando una obra maestra de ingeniería andina, por tal razón el puente de Q’ueswachaca es una muestra viva de manejo, conocimiento, técnica y tradición.

El puente de Q’ueswachaca es una muestra única de la tecnología de construcción de nuestros antepasados, un ejemplo único de integración entre el paisaje natural y la arquitectura. Hoy en día es una referencia de identidad de la provincia de Canas y sus distritos, es un símbolo de orgullo donde se reflejan las manifestaciones rituales de los incas, forma parte del camino prehispánico que conduce a Yanaoca, Livitaca y durante la época inca fue un camino transversal del Contisuyo. Así mismo este puente se encuentra asociado al sitio arqueológico de “Llantuco”, probable lugar de “Chullpas” mismas que se encuentran asociadas a un sistema de andenerías.

El puente está en la lista de la UNESCO como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” desde el 25 de Junio del 2014, dicha inscripción consagra al puente como un bien cultural para que sea protegido en beneficio de toda la humanidad.

III. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO PARA EL TEJIDO DEL PUENTE.

3.1 Descripción del Puente.

El puente de Q’ueswachaca tiene una longitud de 37 metros por 1.20mts. de ancho y una altura de 27 mts. Está tejido de la Qhoya Ichu, paja brava que crece sobre los 4,000 m.s.n.m., es un puente hecho totalmente a mano, tejido por los chacarhuac o maestros, especialistas del tejido de puentes, quienes se autodenominan como los ingenieros del Q’ueswachaca, participan en esta actividad cuatro comunidades preparando las soguillas con las que tejerá el puente, se calcula la presencia casi 1,000 personas.

En cuanto se refiere a la superestructura del puente tejido, este consta de las siguientes partes:

● Un piso o tablero (consta de 4 sogas llamadas DURO).

● Dos pasamanos (consta de dos sogas llamadas “MAQUIS”).

●Dos estribos o pilates (llamados “Tornilllo de Piedra”, originales de la época inca).

● Un sobre piso tejido en troncos y hierba.

● Los tirantes del pasamanos, que están unidos al tablero en grupos de 8.

El tablero principal del puente está hecho de 4 sogas de 70 metros cada una, a su vez, están tejidas por 45 soguillas que conforman una soga madre. Tres de estas sogas madre hacen un ”Duro”, con un diámetro de 20 a 30 cm y el tablero del puente tiene un total de 4 “Duros”.

Los tejedores trenzan tres de estas sogas madres, para formar un “Duro” en total son 4 “Duros” que conforman el piso; estos 4 “Duros”, son unidos con tiras de cuero de vaca llamadas “Tiento” que son intercaladas con pequeños troncos llamados “Cayampos”.

Los maquis o pasamanos son 4 sogas madre entrelazadas, distribuidas en dos para cada lado del puente, al igual que los "Duros” cada soga está compuesta por tres sub sogas, las cuales están tejidas con 45 soguillas cada una.

El sobrepiso es tejido con hierbas y unos troncos delgados llamados “Cayampos”. Los tornillos de piedra están ubicados a ambos costados del puente, sobre los estribos y sirven para fijar los “Duros” y “Maquis”, una vez que han sido tensadas las sogas.

3.2 ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES PARA EL TEJIDO DEL PUENTE.

Cada año en distrito de Q’ehua,, provincia de Canas, se juntan las comunidades Quechua de Winchire, Chocahua, Chocayhuamba y Qoyana Q’ehue para renovar un puente colgante tejido en soga que tiene cinco siglos de antigüedad y que año tras año ha sido renovado de generación en generación siguiendo una compleja tecnología heredada desde la época inca.

Cada familia tiene la obligación de tejer 40 brazadas de Queswa que equivale a 70 mts. de soga aproximadamente, en este proceso participa toda la familia sin distinción de género ni edad, cortando la Queswa, y preparando la para el tejido, para esto luego de cortar la Qhoya Queswa proceden a hacerla secar al sol por 24 horas, luego la chancan con una piedra para suavizar y, finalmente, tejen la soguilla con sus manos.

Las cuatro comunidades entregan al jefe de la comunidad las sogas tejidas por familia, teniendo conocimiento del grosor requerido, si estas sogas no estuvieran bien tejidas o no cumplieran con los requisitos solicitados son devueltas para que se cambie por una nueva soga, la distribución de las cuatro comunidades para entregar las sogas es la siguiente:

1. La comunidad de Chocahua debe entregar 45 soguillas para formar un “Duro” para el tablero y 45 soguillas para tejer el pasamanos o “Maqui”.

2. La comunidad de Winchiri deberá entregar 90 soguillas para formar dos “Duros” para el tablero.

3. La comunidad de Chocayhuamba pone 45 soguillas para un “Duro” y 45 para un pasamanos.

4. Qhoyana Queswa pondrá el sobre piso tejido de fibra y “Cayampos” para poner sobre los “Duros”.

En total se entregan cuatro “Duros” y dos sogas para cada pasamanos y una alfombra o sobre piso.

En cuanto a la organización del trabajo la comunidad participa de la siguiente manera: las mujeres, ancianos y niños cortan la Queswas, la hacen secar, la remojan y tejen las soguillas con sus manos; los varones participan en la elaboración de los “Duros” y pasamanos, y se encargan de llevar todo el material tejido hasta el sitio de renovación del mismo puente.

El tejido mismo del puente está a cargo de los “Chacaruas” o ingenieros, especialista en la renovación del puente que heredaron la función y habilidad de generación en generación, estos, a su vez, sólo pueden ser ayudados por familiares muy cercanos, según tradición, participando en total seis personas en el tejido del Q’ueswachaca, distribuidos tres a cada extremo del puente.

Como ya lo mencionamos anteriormente, para el tejido del puente utilizan la Qhoya Ichu (Peruvian Feather Grass), que es un tipo de paja que crece sobre los 4,000 m.s.n.m. que es delgada, moldeable y muy dura, que según comunicación oral de los lugareños es la "paja bebé" .

Para la elaboración del tablero se utiliza el “Cayampo” que es un pequeño tronco de Chachacomo el mismo que es utilizado para la elaboración de un sobrepiso o tapete que va sobre el tablero del puente.

3.4 Proceso Del Tejido

La elaboración o tejido del puente tiene una duración de tres días más un día de celebración, días en los cuales hay rituales, ofrendas y faena comunal:

Día 1: Muy temprano en la mañana, con la salida del sol se da el encuentro de los comuneros, quienes en sus hogares han pedido permiso a sus “Apus” para participar de la faena, junto al puente antiguo se reúnen los sacerdotes o maestros y arman una mesa de ofrenda para pagar a la tierra y a las divinidades principales, se les pide permiso y su voluntad, ofreciéndoles chicha, especialmente preparada para la ocasión, gran cantidad de Coca, maíz, payares, quinoa, y cebo de animales.

Todos estos productos, luego de haber sido bendecidos y sahumados por los sacerdotes, son puestos a un costado del puente donde se enciende una fogata, dirigiéndose al “Apu” principal llamado “Quinsallallawi”. Esta ceremonia se realiza los cuatro días que dura la renovación del puente, porque consideran los comuneros que si no ofrendan a sus dioses, el puente sería mal tejido y se podría producir alguna muerte, si no hacen el pago no comienzan con el tejido del puente.

Terminada la ofrenda a los dioses tutelares, se da inicio a la entrega de las soguillas por parte de las familias a los jefes de las comunidades, estas son estiradas y se comienza con la elaboración de los pasamanos y los “Duros” o tablero del puente, participando en esta labor cerca de 1000 comuneros varones.

Dia 2. Al amanecer sacrifican una oveja y arman otra mesa de ofrendas con el corazón y vísceras del animal, piden permiso para iniciar con el tejido y vuelven a encender la fogata.

El tejido del puente comienza cuando un tejedor lleva una larga soga de un extremo a otro cruzando el puente antiguo que servirá para llevar los insumos, y se sujeta a las bases o estribos de piedra, se repite la operación con los 4 duros que conforman el tablero del puente, dichas sogas son amarradas y tensadas en los tornillos de los estribos con participación de toda la comunidad, es la parte más difícil del tejido porque tienen que quedar bien sujetos y tensados, se asegura con tres nudos cada “Duro” siendo en un total de doce nudos que aseguran el puente, todo este trabajo es dirigido por dos Chacaruac, seguidamente se repite el proceso con los dos pasamanos o “Marquis” que son bien tensados, para que regrese la soga dan fuertes jalones para nivelar e igualar, una vez que están bien sujetas y anudadas a los tornillos de los estribos del puente, cortan el puente viejo, el cual cae al rio Apurimac.

Dia 3. Con la salida del sol se reúne la comunidad y los “Pacos” o sacerdotes vuelven a hacer el pago correspondiente a los “Apus” para empezar con el tejido del puente. Esta vez con participación de los dos “Chacaruac” o especialistas en el tejido del Q’ueswachaca.

Los “Chacaruac” se sientan a cada extremo del puente sobre los “Duros” van acompañados de dos ayudantes, empiezan a fijar los “Duros” con las cuerdas preparadas del cuero de la vaca, “Tiento” o “Churo”, intercalando con “Cayampos” o troncos cada dos metros, van avanzando poco a poco y sus ayudantes por detrás van colocando los tirantes hechos también de soguillas, todo el proceso es a mano, no utilizan ninguna herramienta, avanzan poco a poco de ambos extremos y simultáneamente hasta que se encuentran en un punto medio, este es un momento muy especial que simboliza no sólo la culminación del puente sino es una muestra de ejemplo, de unión, donde cuatro comunidades fortalecen sus lazos sociales y revitalizan su herencia cultural, dando vigencia a su cultura viva.

Concluido el tejido del Q’ueswachaca proceden a poner el piso de refuerzo tejido con “Cayampos” y hierbas, en ese momento se oye un solo grito de algarabía y a unísono grita toda la comunidad “Haylli Q’ueswachaca”

Día 4: Comienza el día con otro pago a la tierra, cruzan el puente solo las autoridades en un inicio, y luego se da permiso para que cruce el resto de personas en grupos de 4 ó 5, posteriormente, se da lugar a un gran festejo, con música y danza, donde participan toda las comunidades, sin distinción de género o edad, esta fiesta representa la supervivencia de técnicas ancestrales y el fortalecimiento de sus vínculos entre ellos y con su historia.

3.5 El Chacaruac:

El Chacaruac es el especialista, el ingeniero, el tejedor, el que domina el tejido del puente con la Qhoya Ichu. Sus conocimientos fueron transmitidos de generación en generación desde hace 500 años.

Desde muy niños recibieron los conocimientos de sus abuelos y empezaron a ayudar en la labor del tejido del Q’ueswachaca desde la edad de 12 años; son dos Chacaruas que tejen de cada lado del puente en representación de diferentes comunidades, en la actualidad uno de los tejedores es Don Victoriano Arizapana Huayhua y Don Eleuterio Callo Tapia, ambos con más de 45 años tejiendo el puente.

Para las comunidades de Canas, el Chacaruac es un sabio, al cual sus ancestros le transmitieron sus saberes y prácticas desde muy niños, y son los principales gestores del enlace de su tierra con su historia, y mantienen vigentes los rituales y saberes de la renovación del puente que es el símbolo de unión con sus antepasados.

IV. USO Y FUNCIÓN DEL PUENTE:

Antiguamente el puente de Q’ueswachaca era utilizado por las comunidades aledañas para trasladarse de un extremo a otro y cruzar el gran río Apurímac, por este puente pasaban con sus cargas y animales, y era un paso de tránsito obligado y continuo.

Siendo el puente tejido un nexo importante que permitía vencer la topografía del terreno y al 'Río Hablador' así como facilitaba la manera de realizar sus actividades sociales y económicas, pasó a convertirse, desde hace 500 años, en un Apu o deidad cuyo respeto se mantuvo vigente hasta la actualidad porque de este depende el bienestar de quienes habitan en estas tierras.

Hoy en día el Q’ueswachaca no es utilizado como vía continua de tránsito, debido a que desde 1975 cuentan con un puente moderno como vía de comunicación, al cual han denominado como Fierro Chaca. La importancia de la renovación anual de este puente radica principalmente en que sobrevive a la modernidad y se encuentra en estado original de generación en generación, venciendo un desafío geográfico como símbolo de unión y resistencia a la colonización.

Es importante recalcar que la presencia de un puente moderno no ha detenido la organización, la fuerza y deseo de seguir renovando el puente anualmente, de esta forma el puente se vuelve en un símbolo de unidad, de pervivencia de la Minca o trabajo comunal, en un símbolo de unión, fuerza y sabiduría como hace 500 años atrás como una muestra viva de manejo de conocimiento, técnica y tradición que sobrevive a través del los años y que es signo de admiración de propios y extraños.

Concluyendo podemos decir que el puente de Q’queswachaca es una viva muestra de resistencia andina, las comunidades se resisten a olvidar la herencia de sus ancestros y se dedican a preservar ritos y costumbres de hace cinco siglos.

Al renovar el puente ellos alimentan la esperanza del retorno del poder del tahuantinsuyo y sus líderes y sacerdotes y reafirman la identidad y cosmovisión del pueblo Quechua manteniendo viva la tradición, la tecnología, el trabajo colectivo, logrando una obra de arte que da continuidad a la historia desde la época Inca.

BIBLIOGRAFÍA.

● DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO Y TURISMO.

(2016) “Q’ueswachaca” Puente Inca.

● Guaman Poma De Ayala, Felipe

(1980) “Nueva crónica y Buen Gobierno”

● Rostworowski De Diez Canseco, Maria.

(2016) “Historia del Tahuantinsuyo”.

● INFORMACIÓN ORAL MAESTRO CHACARUAC VICTORIANO ARIAZAPANA HUAYHUA. (OCTUBRE DEL 2020). COMUNIDAD DE Q’UEHUE (6 Y 7 DE OCTUBRE DEL 2020)

DUNIA SÁNCHEZ MARMANILLO

Guía oficial de Turismo/Editora Turística - Arqueóloga

dsanchez.marmanillo@gmail.com

Alejandra Pacheco Sánchez- estudiante de la Facultad de derecho de la PUCP

Corrección de estilo