“El entusiasmo por lo popular, no ya en la pintura, sino ya en las formas de la vida cotidiana, arrebata a las clases superiores”. (Ortega y Gasset 1966; 28-29)

1. Introducción

La imagen que proyecta la naturaleza en el ser humano ha sido tema de representaciones desde el Paleolítico, muestra de esto son escenas de la vida plasmadas en pinturas rupestres en las cuales el humano y su entorno (animales, plantas, etc.,) se interrelacionan. . integralmente; con el proceso cultural el desarrollo del paisaje artístico adquirió nuevas connotaciones y su influencia en la gente será constante.

Existen espacios evocadores que el artista registra constantemente, son lugares en donde todos sus componentes parecieran poseer la capacidad de inspirar en el ser humano sentimientos inefables, el tiempo hace que estos espacios sean trascendentes, que se mantienen en la memoria de los pueblos y aparecen cuando queremos referirnos a su identidad o el origen de esta. Para este breve ensayo recurrimos a uno de los lugares más evocadores (y actualmente olvidados) que existen en la ciudad de Lima y conocido con el nombre de una flor característica de la costa andina: Amancae [2] .

2. El paisaje y la gente en el arte

Aunque la búsqueda estética del espacio natural fue recurrente en la historia del arte se vuelve más trascendente con el virtuosismo y calidad de las composiciones de los paisajistas ingleses John Constable (1776-1837) o Thomas Gainsborough (1727-1788); la naturaleza, los árboles, el cielo, parecían agigantarse frente a la existencia humana, pero complementándola poéticamente, no por nada eran tiempos de grandes poetas como William Wordsworth (1770-1850), Samuel Taylor (1772-1834), Percy Bysshe Shelley ( 1792-1822), John Keats (1795-1821) y George Byron (1788-1824); el romanticismo parecía difundirse victoriosamente para la vivenciar los paisajes campestres.

Por otro lado sin embargo, el interés por estos espacios y los tipos “populares” ya había despertado la sensibilidad en Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), por ejemplo, en sus famosos tapices, en los cuales aparecían “… personas que , procediendo de las clases bajas del pueblo, vestían a su manera con sorprendente elegancia, personas que ejercieron con sus vestidos y sus maneras una gran influencia en la alta sociedad…” (Mayer 1925: 52); estos temas ejecutados por encargo se reafirmarían en su obra “Pradera de San Isidro” (1788) la cual es la “…representación de la fiesta popular de Madrid, que tiene lugar el día del Santo Patrón de la Ciudad, en las orillas del Manzanares …” (Mayer 1925: 60).

La pintura es una composición horizontal en la cual los grupos de personas que disfrutan de la acogedora topografía del campo de otorgándole una vida social; el río, los puentes y el perfil de la ciudad de Madrid rematan la amplia perspectiva.

En más amplia perspectiva el paisaje también aparece reflejando la cruda realidad del trabajo campestre con Jean Francois Millet (1814-1875) o los campos mágicos que aparecen ante los ojos de Vincent Van Gogh (1853-1890), todas estas formas de apreciar la naturaleza son válidas e inspiradoras en la historia del arte europeo.

3. El paisaje campestre limeño

A inicios del siglo XIX el paisaje como tema pictórico se desarrolló en México y luego Argentina, siempre buscando una vinculación con sentimientos nacionalistas; en el Perú este acercamiento al paisaje se experimentó a veces como una proyección de los propios paisajes urbanos; la ciudad de Lima como espacio habitado, por ejemplo, despertaba las propuestas artísticas de sus habitantes, así como de los foráneos. Los edificios y los entornos urbanos fueron las imágenes siempre atrayentes para los viajeros, los edificios y plazas marcaron la memoria de varios siglos, el perfil geométrico horizontal de las azoteas y recortado por las torres de las iglesias se extendía por la topografía relativamente plana del valle. . bajo del Rímac, una de las más amplias de la costa central.

La ciudad fue encerrada más de dos siglos por una muralla de adobe y sus territorios extramuros parecían escaparse de su ley y orden (a veces interrumpidas por haciendas aisladas que eran poco menos que pequeños reinos privados). Los paisajes campestres del siglo XVII-XVIII solo podemos imaginarlos por breves descripciones de viajeros o reconstruyendo las intervenciones agrícolas de las haciendas; el río, el monte ribereño original, las playas fluviales, las dunas, las pampas, los canales, las chacras, las lomas, los pequeños bosques, etc., debieron haber sido parte del paisaje limeño. Por otro lado, la pintura como expresión artística estaba restringida en ese tiempo a los espacios religiosos o grandes mansiones privadas, es poco probable que la práctica pictórica antes del siglo XVIII haya explorado los espacios campestres que rodeaban Lima (aunque siempre será necesario más investigación al respectivamente).

Artistas y diplomáticos, imbuidos en el espíritu romántico, pero también comprometidos con sus países de origen, los viajeros europeos visitaron la ciudad de Lima y sus alrededores, de esta manera algunos espacios campestres fueron utilizados y vivenciados de distintas maneras; uno de los lugares más frecuentados hacia el siglo XIX era el mar y sus orillas como lugar de esparcimiento; así aparecen los “chorrillos” lugar que es pintado por viajeros como Johann Moritz Rugendas (1802-1858): “Los baños de Miraflores, bañistas y cabañas en la playa de Chorrillos” (1838), y su otra versión, “Los baños de Chorrillos” (1843).

También el mar repercute en la escena costumbrista de Ignacio Merino Muñoz (1817-1876) titulada “La jarana” (1857) en la cual aparece un grupo de personas de diferentes rasgos étnicos disfrutando de la música teniendo de fondo en un paisaje abierto el mar. .

Otro de los lugares más frecuentes eran las orillas del río Rímac que entonces tendrían una flora atrayente. Varios dibujos de este lugar existen complementándose con la perspectiva urbana; Rugendas se había dado el tiempo de hacer una pintura al respecto: “Vista de Lima a lo largo del río Rímac” (1843), y la Expedición Malaspina también realizó perspectiva (1876).

Por otro lado, algunas haciendas tendrían un atractivo hacia almas sensibles, por ejemplo, la hacienda Chuquitanta, que ya en el siglo XX sería visitada por el poeta José María Eguren quien haría varios dibujos y acuarelas del paisaje, “… los paisajes y en el motivo casi emblemático del árbol, verdadera piedra de toque para entender la evolución estilística del pintor” (Wuffarden 1917: 18).

Finalmente, el lugar más especial desde el Virreinato era Amancaes, lugar más cercano a la ciudad y accesible desde el barrio de pescadores, ahora distrito del Rímac. Su exuberancia natural y evidentemente su belleza como lugar de caza e incluso como sitio de creencias religiosas fueron el sustento inicial para ser frecuentado por la gente y pronto estimarse como sitio de fiestas y esparcimiento y de aplicación artística.

4. Apreciación estética de Amancaes

Costumbristas peruanos. Importantes son los aportes de artistas peruanos que comenzaban a practicar imágenes arraigadas a nuestra realidad. Los tipos sociales, las vestimentas, el contexto y las costumbres fueron rescatados: “Procedieron entonces los artistas a expresarse con interés sobre los motivos y costumbres que les eran propios, querían demostrar la alegría de ser libres a través de la versión emotiva de sus sentimientos. . De la exaltación tierna, sincera y cariñosa de la vida y la realidad de la época.” (Villacorta 1971: 7).

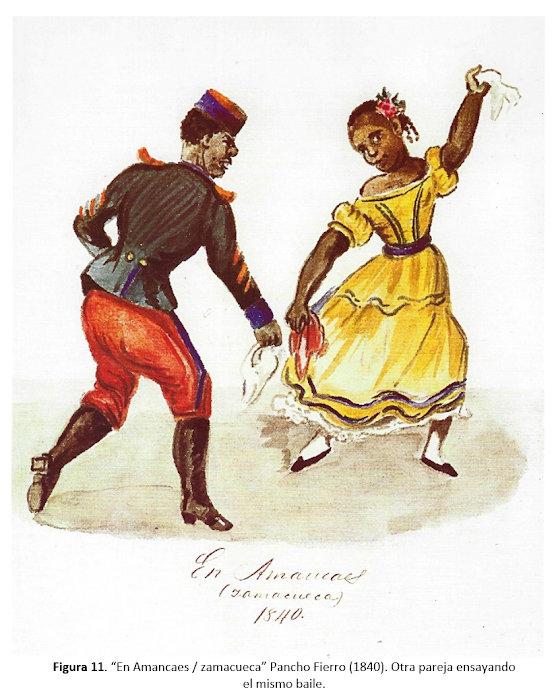

Un ilustre personaje conocido como Pancho Fierro (1809-1879) rescatará también algunas escenas de Amancaes; sus acuarelas reflejan un conocimiento de la sociedad limeña, de los detalles diarios que sucedieron entre las personas, de sus costumbres y sus retóricas, de esta manera podemos reconocer el ambiente al inicio de la vida republicana:

“A juzgar por las acuarelas de Pancho Fierro, que son los documentos más auténticos y veraces de las costumbres a inicios de la República, no cabe duda que nuestra sociedad era subyugante, extremadamente atractiva por la veracidad y originalidad de sus personajes y por su modo. de vivir. Existían por aquellos tiempos los tipos más singulares, ya en la alta sociedad, como en la clase media y en el pueblo. De manera que a este mundo teatral y pintorescos no pudo resistirse nadie que tuviera sensibilidad y cualidades estéticas” (Villacorta 1971: 16).

Viajeros. Como hemos visto el paisaje campestre antes del siglo XX fue registrado y valorado por extranjeros sensibles a este tipo de estética; los Amancaes también sería un lugar atrayente para realizar sus pinturas:

“… usaron aquel ruidoso y jaranero espectáculo como tema de sus registros… el ´pintor alemán Mauricio Rugendas, que residió entre nosotros en la década de 1840, pintó varios óleos con el tema de aquellas festividades. También el francés Leoncio Angrand, por aquellos mismos años, lo hizo, y lo comentaron Sartigues y Radiguet, ambos escritores franceses, que nos vieron con simpatía y comprensión.” (Ugarte 1992: 222).

Entre los viajeros fueron Rugendas articulan el espíritu romántico europeo con las imágenes costumbristas peruanas:

“Fue él quien, después de haber estudiado las acuarelas de Pancho Fierro… e inventó el ambiente de bacanal y de frenesí galopante para los festejos de San Juan en la Pampa de Amancaes.” (35)

Al parecer luego de la Guerra con Chile las actividades en Amancaes decayeron mucho:

“En la revista Lima Ilustrado se escribió sobre la decadencia de la celebración de San Juan de Amancaes. Se relataba sobre las reuniones previas en la Alameda de los Descalzos, para luego dirigirse a Amancaes, lugar donde se realizaba bailes y simulacros militares. En el artículo se atribuye a la invasión chilena la destrucción de esta festividad, ya que ellos arruinaron el palacio campestre del gobierno y las cabañas de carrizos. Otro factor fue la mala situación económica de las familias como producto de la Guerra del Pacífico. Igualmente deplora cómo ese año, el paseo de Amancaes había pasado sin animación y sin nada que valiera la pena recordar”. (“Crónica Semanal”, Lima ilustrado, 1 VII 1899, n*34. P 687) (Villegas 2006: 63)

Indigenistas.La fuerza estética con la que apareció la escuela indigenista en la década de los veinte del siglo pasado imprimió un carácter en las obras artísticas en los siguientes años. Una de las características de esta escuela gestada en lo pictórico desde la Escuela Nacional de Bellas Artes era retratar la vida social (e histórica en menor medida) del indígena.

Junto con el personaje muchas veces se incluía su contexto geográfico o el paisaje que evocaba su identidad, para esto muchas veces la práctica de la pintura se daba al aire libre para lograr los matices de color y luz necesarios. Pintores como José Sabogal (1888-1956) y Jorge Vinatea Reinoso (1900-1931) apreciarán a Amancaes como lugar de tradición popular.

En el siglo XX pintores de gran reputación como Teófilo Castillo señalaron la importancia de trabajar el arte ante la naturaleza; “Fue la época –la de los años veinte- de los festivales de Amancaes y de las celebraciones apoyadas resueltamente por el leguiísmo como el Día del Indio y el del Tahuantinsuyo. Todo ello, junto con el indigenismo en la plástica…” (Tord 1992: 30).

Amancaes ya era un espacio tradicional principalmente en días de fiesta como el Día de San juan, el 24 de junio, entonces acudían:

“… la variopinta multitud limeña, compuesta de las más heteróclitas combinaciones de la etnología nacional y sus variados cromatismos epidérmicos, todos reunidos en alegre francachela de neto sabor pagano… Como sea, lo cierto es que aquello era una consustanciación con la naturaleza, expresada en concurrencia, reverencia, cantos y bailes, con sus secuelas de aproximaciones e intimidades más o menos recónditas.

Pero el tema principal era el subir a las laderas de los cerros y arrancar los gráciles amancaes para adornar con su áurea belleza las cabezas femeninas, las solapas masculinas y los arreos de las cabalgaduras, porque a Amancaes concurrirían principalmente, hombres y mujeres, jineteando briosos. . corceles, luciendo elegante poncho de hilo, sombrero alón y la “fina estampa” del caballero erguido sobre los estribos de cajón en la montura de ancestro moruno, cubierta del pellón Sanpedrano.

También las féminas, pues es fama que éstas fueron, en Lima, grandes jinetas y montaba, sobre todo las de origen popular, no de costado a la europea, sino a horcajadas, a la jineta, manejando con las robustas pantorrillas y el espoleo en los ijares, al rocín jacarandoso, inquieto y pajarero.” (Ugarte 1992: 222 y 223)

Paisajistas. Algo posterior, quizás en plena decadencia de las fiestas en Amancaes, aparecieron pintores como Ernesto Gastelumendi (1915-2011), alumno de la ENBA durante la dirección de Daniel Hernández, quien también desarrolló desde su profesión de arquitecto un compromiso con el paisaje; en el aspecto pictórico su técnica recurrente fue la acuarela:

“La técnica del pintor es simple y resulta sin exageraciones ambiciosas; sin precauciones inútiles; cumple cómodamente con las exigencias del difícil arte que no permite retoques, de esa Acuarela de la que bien conocen quienes la practican, las no pocas y fundamentales dificultades.” (El Arquitecto Peruano 63, octubre de 1942).

También artistas como Reynaldo Luza (1893-1978) siguieron manteniendo el recuerdo de Amancaes incluso desde el aspecto decorativo de sus paisajes y retratos. La línea y el color fueron sus aliados.

Caricaturistas. Al ser Amancaes un espacio social importante fue motivo de registro constante en las caricaturas, de esta manera desde el punto de vista social las revistas limeñas retrataban periódicamente el carácter de las personas y las costumbres populares. Amancaes era un espacio relativamente separado pero accesible desde la ciudad, atravesando el río y siguiendo una ruta conocida se llegaba al espacio flanqueado por las colinas a modo de callejón; a lo lejos la ciudad era visible pero lejana de miradas de los vecinos y gente cercana.

Los hechos que acontecidos eran motivo de leyendas, chismes o burlas a través de dibujos o caricaturas que transmitían mejores esos acontecimientos. La caricatura como expresión con mensaje crítico o burlón fue impuesto en Europa desde el siglo XVIII, en el Perú Ilustrado aparecen poco después, para nuestro caso las obras artistas como Pedro Challe (1882-1959) o Juan Marcos Sarrín, por ejemplo, evidencian los hechos típicos acaecidos en Amancaes en las fiestas en las dos primeras décadas del siglo XX.

5. Epílogo

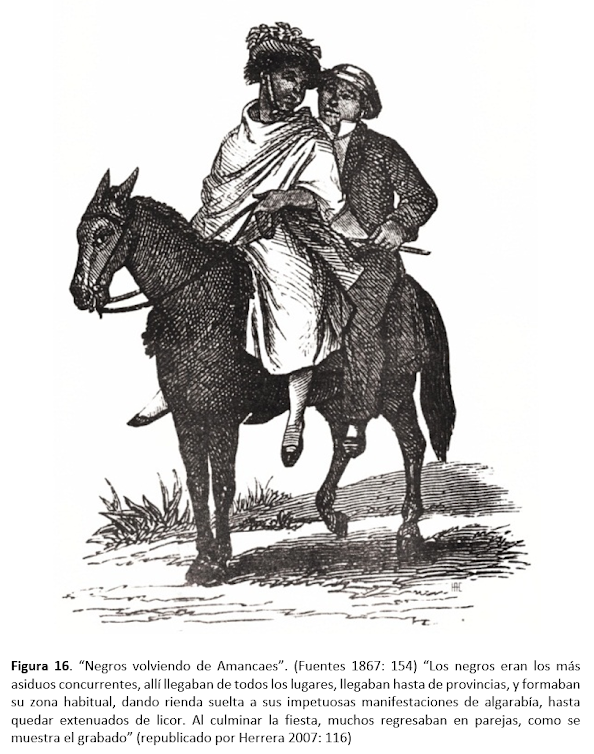

Finalmente, ante el crecimiento demográfico de la población limeña Amancaes fue incontrolablemente ocupada casi sin mayores consideraciones a su antigua tradición y especial ecología; Aun así, su antigua y maltratada iglesia y las pendientes más altas del San Jerónimo que en invierno reverdecen, hacen recordar su pasado. Uno de los mejores registros es sin duda la de Manuel Atanasio Fuentes (llamado el “Murciélago”), quien conoció la idiosincrasia limeña como pocos; en algunos de sus recuerdos de las fiestas de Amancaes se distingue claramente su espacio vívido y festivo:

“…volvimos a Amances. la concurrencia á ese lugar es muy numerosa en ciertos días y se compone de individuos de toda clase social. Se puede ir á la pampa a pié, en carruaje o á caballo. Desde el establecimiento de los coches públicos ha desaparecido el balancín, pesado y viejo vehículo, tirado por dos caballos y manejado por un negro que cabalga sobre uno de ellos; los balancines servían para todos los paseos y para los viajes al Callao y al Chorrillo. Era de rigor que los caballos estuvieses flacos como esqueletos, razón por la cual, tomados como tipo de las pocas carnes, se decía de un animal ó de un hombre: es tan flaco, como un caballo balancinero. …

Las señoras y caballeros decentes cabalgaban á la europea, pero las mujeres de la plebe montan a caballo á horcajadas, como los hombres, y con el vestido que habitualmente usan… el baile de Amancaes es la zamacueca; la orquesta para ese baile se compone de arpa y guitarra, y á estos instrumentos se agrega una especie de tambor, hecho regularmente de un cajón cuyas tablas se desclavan para que el golpe sea más sonoro.

Tócase este instrumento con las manos ó con dos pedazos de caña, y es difícil formarse idea de la pericia y oído con que el negro que toca el cajón, sigue el compás de la música y anima á los… bailarines. Como el cajón es el alma de la orquesta, la plebe ha dado á la zamacueca el nombre de polka de cajón .

La música es siempre acompañada de las voces de dos ó más negros y al fin de cada verso, forman coro todos los que quieran ó sepan cantar; esos finales se llaman fugas y durante ellos son mas vivos y, podemos decirlo, mas lascivos los movimientos…

No son muy aventajados los poetas que se dedican á hacer versos para la zamacueca; los mas de ellos son los mismos guitarristas en quienes el aguardiente despierta el número de la improvisación.” (Fuentes 1967: 151-156).

6. Referencias bibliográficas

Bromley, J. (2019). Las viejas calles de Lima. Municipalidad Metropolitana de Lima. 449 págs. Lima.

Flores, J. (1955). “Max Radiguet. Viajero y dibujante francés del siglo XIX”. En: Cultura Peruana. Revista Mensual Ilustrada . N° 90. Diciembre. Lima. Sn.

Bosque, F. (1852). La fiesta de los Amancaes . En “Mundo Pintoresco”. Agosto. N 41. Tomo tercero. Pág. 321).

Fuentes, M. (1867). Lima. Apuntes Históricos, Estadísticos, Administrativos, Comerciales y de Costumbres . Librería Fermín Didot y Hnos.

Herrera, A. (2007). El genio de “El Murciélago”. Manuel Atanasio fuentes y sus grabados costumbristas de Lima de 1800 . Instituto Fotográfico Eugenio Courret. Lima.

Larco, R. (1948). Por la ruta de la Confederación Americana . Lima.

Lukin, B. (1979). Tipos limeños vistos por Pancho Fierro.

Acuarelas de una colección soviética. Editorial de Aretesd Aurora. Leningrado. 16 reproducciones.

Mayer, A. (1925). Goya . Editorial Trabajo SA 261 p. Barcelona.

Milla Batres, C. (1972). Leonce Angrand. Imagen del Perú en el siglo XIX . 285 págs. Barcelona.

(1975). Juan Mauricio Rugendas. El Perú Romántico del siglo XIX. Estudio preliminar de José Flores Araoz. 283 pág. Lima.

Municipalidad de Lima (2007). Acuarelas de Pancho Fierro y seguidores. Colección Ricardo Palma.

Pinacoteca Municipal Ignacio Merino. 394 págs. Lima.

Ortega y Gasset, J. (1966). Goya . 111p. El arquero. Revista de Occidente. Tercera edición. Madrid.

Radiguet, M. (1971). Lima y la sociedad peruana. Biblioteca Nacional del Perú. 178p. Lima.

Revertir, J.; Puid-Samper, M; J. Moreno; F. Vallespín (2010). Expedición Malaspina. Un viaje científico-político alrededor del mundo 1780-1794 . Tornero. 142p. Barcelona.

Tord, L. (1992). Vinatea Reinoso. Banco del Sur del Perú. 219p. Arequipa.

Ugarte, J. (1992). Lima incógnita. Banco Central de Reserva. Talleres gráficos FIMART SA Lima. 538p.

Villegas, F. (2006). El Perú a través de la pintura y crítica de Teófilo Castillo (1887-1922). Nacionalismo, modernización y nostalgia en la Lima del 900.

Asamblea Nacional de Rectores. 176p. Lima.

Villacorta J. (1971). Pintores peruanos de la República. Editorial Universo. 126p. Lima.

Wuffarden, L. (2017). José María Eguren. Obra plástica . 310p. Lima.

Wuffarden, L.

y N. Majluf (1997). Vinatea Reinoso y el horizonte indigenista . Telefónica del Perú. 365 págs. Lima.

Portal Ysmael . (1912) Lima de ayer y hoy . Diablillo. Comercial de Horacio La-Rosa & Co. Ilustraciones de Pedro Challe. Lima.

[1] Graduado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma; graduado de la Escuela Académico Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y graduado de la Facultad de Educación en la especialidad de Historia y Geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Egresado de la Maestría en Arte Peruano y Latinoamericano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

[2]

Es una flor silvestre de color amarillo que florece en invierno y es un narciso (“Ismena Hamancae”); según Pedro Paz Soldán y Unanue (conocido como Juan de Arona) en su “Diccionario de Peruanismos” lo menciona como “Amancay” y su plural debería ser “Amancayes” (Arona 1974, TI: 68). Aunque su terminación “aes” (tal como indica Mariátegui 117) “ha prevalecido entre”, nosotros quedando como Amancaes.

Anteriormente era conocida como “Flor de San Juan” debido al día del santo de ese nombre.

No hay comentarios:

Publicar un comentario